パパーノなんなんでしょう

No.86

2008/1/9

Why am I soft in the middle, the rest of my life is so hard.

(Paul Simon, "You Can Call Me Al")

今年の目標

(1)謹賀新年

一年の計は元旦にあり、ということで去年のまとめと今年の目標をここに整理したいと思います。

去年は仕事では、他社の動きを中心にした外的な面と組織変更にともなう内的な面の両方の環境の変化が激しく、

その変化に振り回されたあげくアップアップ状態となったこと、プロジェクトの主要メンバーと

私の間でコミュニケーションがうまくなかったこと、で相当に苦労した年となりました。その中で、ようやく気がついた

ことがあります。

私はリーダーとしての自分の弱点を気にして修正しようと努力してきました。特にコミュニケーションの問題は私自身の至らなさから発生していることは間違いないと考えていたし、また、相手を変えることは出来ないが自分の行動は変えることができる

という教えを単純に考えていたので、自分の言動を変えようと神経を使って注意し、それでも失敗し、そこでさらに

気をつけて、それでも、ということを繰り返しました。また、ミーティングの仕方なども工夫を重ねました。

結局、この努力は常に自分に対して強く向けられることになっていたので、相手に対する誠意ある気持ちや愛情が

足りなくなってしまったように、今になって思います。

また、弱点を直そうと努力するあまり自分の長所を見て伸ばすことを忘れ、魅力ある人間でなくなっていき、そのことはまた、私の私自身に対する態度が誠意と愛情のあるものとは見えないということだったです。

だから、私の言うことなすことが自己中心的なものと受け取られ、しかも、自分の弱点を克服しようとする努力が

偽善のように受け取られることとなったのだと思います。

これらによって私に近い人ほど私に対する信頼感を失ったことでしょう。

(2)やっと

気がついたのは、去年、おととしに読んだいくつかの本(注1)がヒントをくれたからなのですが、夏にタイミングよく、Now, Discover Your Strengths

(Marcus Buckingham and Donald O. Clifton, Published by Pocket Books, 2004, Copyright The Gallup Org. 2001)を読み、目からうろこが落ちたような気がしました。

「あれ?今まで何べん目からうろこが落ちましたっけ?」

「むむむ、今回は大丈夫だ。本当のうろこが落ちた。・・・気がした。スティーブン・R・コビー(注2)のいうパラダイム・シフトを強く実感したぞ。」

これまで読んだいろんな本が、急に統一した意味を持って思いだされました。自分が持っている価値観に基づいて自分の本当にやりたいことにエネルギーを注いでいかなければ、自分の人生を自分でコントロールすることはできない。

自分で自分をコントロールできる人間にならなければ、他人と信頼感を基礎にした協調した関係を築くことは難しい。

(3)ところで

よくよく考えてみると、いくつかの努力はおおいに自信を持ってもいい、と言えます。

読書に関して言えば、今年は10冊の洋書を読むことが目標でした。実績は11冊です(注3)。

今年は去年の実績に一冊プラスして12冊に挑戦です。

ビールに関しては、「飲まずに死ねるか」に400種類アップすることを目標にしていました。12月最後の一週間で12種類を飲むという年末最後の執念で達成しました。普段だったら絶対に手を出さないような、サントリーのダイエット<生>なんかも飲んで勘定に入れてしまうのは、ちょっとなんだか、姑息に数合わせに走っただけのような気もしますが、

選択の余地があまりありませんでした。

去年の年末の忘年会で、メニューに「世界のビール」というセクションがあって、数種類のビールが載っていました。

「パパーノさん、世界のビール、ありますよ。」と元気のいい声がかかりました。

しかし、私は、あいまいな笑いを浮かべながら「ええ、わかっています。」と力なく返事。

ちょっとそっけなく、感じ悪かったかもしれませんが、なにしろ、もう珍しいものがないし、あまりビールのウンチクを

その場で語っても、KYと言われそうだし、こんなときの返事が一番困るところです。

近所の数軒の酒屋でも、もはや珍しいものはなく、これからどう伸ばそうか困っているところです。でも、そんな困難には負けず、去年の執念を今年につなげて、今年の目標は60本プラスで460本でいきたいと思います。

ネットで注文して買うのが中心になりそうですが、近場になるかもしれませんが1回は新鮮な地ビール

を飲みに行こうと考えています。

(4)趣味以外では

壁打ちテニス。これは趣味のようで趣味ではありません。心と身体の健康のために継続してやろうと決めていることです。

出張や大雨などで無理なとき以外は休日は1時間程度早朝に実施。9月、10月に上手い常連さんに拙い点を指摘してもらい、注意してみたところ、劇的に向上。コントロールがよくなり力強いボールを打てるようになり、すごく満足しました。

二人の常連の方から、「フォームがきれいになって上手くなった」とかなり褒められていい気分です。

年末30日と31日そして年明けは5日と6日と、寒空のした、それぞれ一時間程度プレーしてきました。今年も同じ調子で頑張り過ぎないように頑張ろう。

何も考えずにただボールを追いかけているその時間が結構好きです。

あくまで健康のため。

英語。これも趣味ではなく、仕事のために必要にかられて今更スキルを磨いているといったところでしょうか。

11月にちょいとだれたものの、NHKラジオの「ビジネス英会話」はほぼ毎回録音、通勤時間を使って

毎日これで20分程度の勉強をしました。Instant Word Powerもこなしました。

英字新聞"The New York Times Weekly Review"も少しづつ読んでいます。とりあえず去年は3月にTOEIC800点の目標を

達成しました。今度の3月は820点が目標です。ここらあたりは点数を上げるのが結構難しそうなので、

今年は何度か受験する必要があるかもしれません。

(5)特に満足できる成果を見せたのが

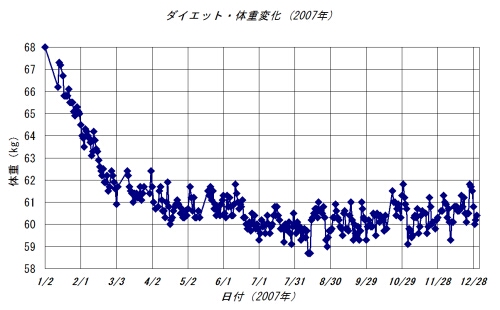

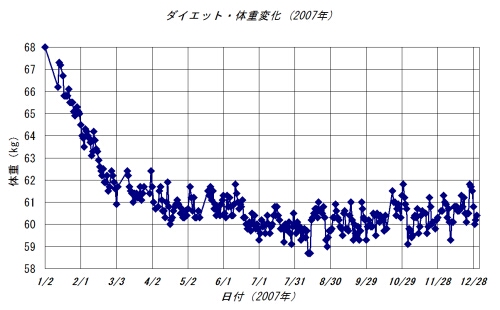

ダイエットです。去年の年始の目標は65kgとしたのですが2月には達成、すぐに目標を63kgに修正したところ、これも2月の第2週にはクリア、3月になって年末に61kg以下を目指すと宣言しましたが、順調にコントロールでき、去年12月の体重の平均値は60.7kg、標準偏差が0.5kgということで、ばらつきを含めると少々しんどいのですが、

達成したと言っていいでしょう。

今年は一年を通じてキープすることが目標となります。 数字目標は、60.5kg±0.7kgの範囲です。

2007年実績のグラフを見ると去年7月からキープできていることがわかりますが、ちょっと心もち増加傾向にあるようにも見えます。この期間にわかったのですが、少しビールを飲みすぎたり食べ過ぎたりすると明らかにそれだけ体重が増えるのです。ですから、少し油断すると65kgくらいまではすぐに戻りそうな感触です。

今年、体重をキープすることの意義は、単なるダイエットの楽しみだけではなく、自分で自分をコントロールできているかどうかのメジャーとして体重を採用しようと考えたことにあります。

つまり、環境や気分に左右されて自分を制御できない−例えばヤケ酒ヤケ食い、あるいは、出張に出て気分がハイなので

特別に飲みすぎた食べ過ぎた、とか、上手い人を見て比較すると面白くないからテニスをやめよう、など

ということをすると確実に体重の増加に現れるのです。長期的に少しコントロールがおざなりになっただけで、ゆるやかな増加傾向を示すことは間違いありません。

「自分を律することができている証として、体重がいい指標になるのだよ。」

「そういうもんですかねぇ。」

「理論的にも間違っていない。万人にオススメできる指標だ、絶対安心大丈夫。」

「私、いくら食べても太らないんですよねぇ。」

そういえば、そんな人もいますね...。基礎代謝が高いのか運動量が多いのか、そういう人には確かに役に立ちません。

生き生きとした自分になるために何を目指すのか決めるのがリーダーシップ、自分を知り計測できる目標を設定して遂行することがマネジメント、両方が必要です。

今年はじっと力を蓄えるそんな一年にしたいと思っています。そうそう、今年の目標のうち大事なことをもう一つ。

フォーマットも変えたことだし

1ヶ月に一度は更新します。

(注1)印象的な本といえば

おととしの5月に読んだ"The Highest Goal"

(Michael Ray: Berret-Koehler Publishers , 2004,2005)、おととしの11月に読んだ

Presence(Peter Senge, et.al. Random House, 2004)、などの豊かな内容が思い起こされます。

また、年末最後に読んだOn Dialogue(David Bohm, Published by Routledge Classics, 1996,2004)も大変よかった。

(注2)念のため

有名な「七つの習慣」の著者です。フランクリン・コビーの手帳・

プランナーを本屋で見かけた人も多いと思います。

「七つの習慣」は今年の正月休みの間に読み返しました。あらためて腑に落ちるところがいくつもあって、

やっぱりいい本は何度読んでも新しい発見があるものです。建設的に相互依存できる人間になろうと改めて思いました。

(注3)

The Product Manager's Hand Book

(Linda Gorchels, Published by The McGraw-Hill Companies, Inc., 2006)

Influence

(Robert B.Cialdini, Published by HarperCollins Publishers.,Revised Edition, 1984,1994,2007)

Bavarian Helles

(Horst Dornbusch, Published by Brewers Publication, 2000)

Cold Service

(Robert B. Parker, Published by Barkley,2005,2006)

Designing Great Beers

(Ray Daniels, Published by Brewers Association, 1996, 2000)

Now, Discover Your Strengths

(Marcus Buckingham and Donald O. Clifton, Published by Pocket Books, 2004, Copyright The Gallup Org. 2001)

Results Without Authority

(Tom Kendrick, Published by AMACOM, 2006)

The Blue-Eyed Salaryman

(Niall Murtagh, published by PROFILE BOOKS, 2005)

The Project Management Tool Kit

(Tom Kendrick, Published by AMACOM, 2004)

Now And Then

(Robert B. Parker, Published by G.P.Putnam's Sons)

On Dialogue

(David Bohm, Published by Routledge Classics, 1996,2004)

という結果でした。

2008年一冊目の洋書は、ちょっとフライイング気味に12月30日から読み始めた

Go Put Your Strengths To Work (Marcus Buckingham, published by Free Press, 2007)

です。おととしの年末と去年に読んだ"First, Break All The Rules", "Now Discover Your Strengths"の続編です。生き生きとした仕事をして、パフォーマンスを上げ、成果を挙げていくためには、自らの弱みを見つけてそれを修正することではなく、自分の強みを徹底的に活かしていくことである。というのがFirst, 自分の強みを見つけましょう、というのがNow、そして、実際に仕事に活かすにはどうしたいいかというのがGo ということになります。

カバーに書いてあるとおり、6つのステップを順に実践していけば、卓越したパフォーマンスを得ることができる、というハウツー本です。